Nicolas Daubanes

Nicolas Daubanes,épreuves pratiques d’une vie de rêve - Nathalie Desmet

Nicolas Daubanes est né en 1983, il vit et travaille à Perpignan. En 2010, il obtient le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique de l’École des beaux-arts de Perpignan avec les félicitations du jury. Depuis 2008 et une première expérience en milieu carcéral au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur, Nicolas Daubanes multiplie les expériences d’ateliers, de résidences d’artiste, de professorat en prison. Il ouvre à présent son champ d’action en allant vers d’autres espaces sociaux dit « fermés », ou encore « empêchés ». Il n’hésite pas à recréer des situations dans lesquelles il se met à l’épreuve, interrogeant ainsi plus largement les limites de l’existence et de la condition humaine. Sa première monographie La vie de rêve (textes : Christine Blanchet, Camille Paulhan) est parue en 2016. Il est représenté par la galerie Maubert à Paris.

L’univers carcéral apparaît dans plusieurs de vos œuvres. Où se situe la part documentaire de votre travail ? Jouez-vous avec notre imaginaire de la prison ?

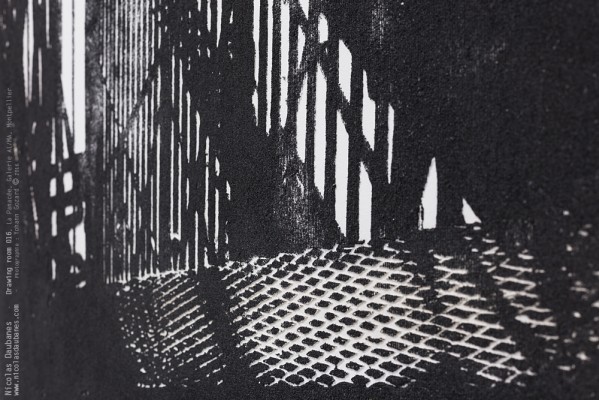

J’ai commencé par les dessins à la poudre d’acier aimanté (Prisons/Miradors). Ils étaient pour moi une façon de montrer l’espace carcéral et son architecture très spécifique. Ces images sont une forme de médiation de ce que je vois à l’intérieur. J’essaie de présenter des dispositifs qui sont habituellement invisibles. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux Prisons imaginaires de Piranèse. Quand je sélectionne ces endroits, je sais pertinemment que je crée du fantasme. C’est un aspect de plus en plus présent dans mon travail. En m’inspirant des modes de fabrication d’alcool des détenus dans La Vie de rêve par exemple, je sais aussi que je crée une sorte de réalité augmentée de la prison. Je montre des choses très différentes de ce que l’on peut voir dans les émissions pseudo-documentaires et j’essaie souvent de le faire avec les détenus. On travaille sur ce qu’ils ont envie que je montre ou ce qu’ils ont envie de montrer... Parfois on anticipe les idées fantasmées des autres en jouant avec la question du vrai et du faux. Dans les Livres noirs par exemple (ndlr : livres de dessins extraits de séquences vidéos, recouverts à l’encre noire, réalisés à la suite d’une résidence artistique dans la Maison Centrale d’Ensisheim, dans laquelle deux tiers des personnes sont condamnées à perpétuité), l’un des livres où l’on voit un personnage marcher dans la rue est une mise en scène. L’un des détenus voulait qu’on le montre comme s’il se baladait à l’extérieur de la prison, il a branché sa console de jeu et a mis Scarface, pour que nous refassions le même cadrage. On crée donc un document qui contient les fantasmes et les désirs des détenus. Dans ces livres, c’est en général moi qui suis filmé par les détenus en train de marcher dans les prisons, un peu comme si l’on se déplaçait dans une prison de Piranèse. S’il fallait faire une distinction, les Livres noirs seraient ma façon d’archiver l’espace carcéral, tandis que les dessins, ma façon de le montrer.

Votre intérêt pour les hétérotopies montre-t-il aussi le désir d’interroger les règles de vie dans ces espaces coercitifs ?

Quand j’ai réfléchi à mon premier atelier en prison, je n’arrivais pas à écrire de projet. Je suis donc allé rencontrer le directeur adjoint et je lui ai demandé de me parler de la prison et des ateliers qui avaient pu être faits, puis je me suis approprié ses mots pour écrire un projet, il ne parlait pas d’arts plastiques, mais d’ateliers à visée professionnelle, de réinsertion. C’était une façon pour moi de suivre un protocole dicté par les règles de la prison. Quand on me dit que quelque chose est interdit, je me demande comment contourner la règle pour être dans une limite intéressante et créer un travail ambigu, d’un point de vue pénal ou non. J’essaie que cet esprit de contradiction soit constructif et amène à une réflexion. Pourquoi n’a-t-on pas le droit de boire de l’alcool en prison ? Pourquoi le café est-il interdit ? Les prisons sont aujourd’hui dans un contrôle absolu de la personne. Je veux pointer du doigt les choses qui ne fonctionnent pas et qui témoignent d’un ressenti humain, du ressenti du détenu qui entre en résistance avec ces règles et essaie de vivre normalement. Quand je suis allé dans une maison centrale où les personnes enfermées ont violé, tué, j’avais envie de savoir ce qu’ils y vivaient. Je n’ai cependant pas d’empathie pour eux, seulement pour la question humaine. Le cercle qui englobe tout ça est la question de notre vie en société. La façon qu’on a de traiter les gens en prison est aussi un symptôme de la façon dont on les traite à l’hôpital, à l’école, à l’usine, etc. Suite à l’invitation d’un centre d’art, j’ai fait récemment ma première résidence en soins palliatifs. Les hasards de la vie ont fait que l’hôpital Joseph-Ducuing à Toulouse soit aussi le lieu où mon père est décédé il y a 14 ans. L’équipe pensait que j’allais faire un projet avec un regard extérieur, mais je suis arrivé en leur disant « bonjour mon père est mort dans votre service ». J’ai vite remarqué qu’à l’inverse des autres services, il y a dans celui-ci des plantes partout, que le service garde une fois les personnes décédées, comme dans un cimetière. Je me suis interrogé sur ces plantes et sur le parallèle avec l’état végétatif. Mon projet est de construire une serre en verre gravé dans laquelle ces plantes seraient conservées. Un endroit où l’on cultive la vie. Les questions du soin, et de la bienveillance en général, m’intéressent.

Vous n’hésitez pas à vous impliquer personnellement, corporellement et émotionnellement dans vos recherches artistiques, vous refaites par exemple une étape du Tour du France pour comprendre la mort du coureur cycliste britannique Tom Simpson au mont Ventoux, s’agit-il d’une mise en application d’une certaine philosophie de l’existence ?

En général, j’aime parler de ce que je connais. Sur la question de l’effort physique du cycliste, j’avais envie de comprendre ; pour parler de sa mort, il fallait que je fasse cet effort physique, que je m’inflige cette épreuve. Dans cette performance, l’idée de coller à la vie et à la mort de Tom Simpson était importante, mais je pensais aussi à mon père qui faisait énormément de vélo en amateur, à un niveau quasi professionnel. J’avais aussi en mémoire le cycliste Pierre Matignon qui avait décidé de partir plus tôt un matin pour tenter d’arriver premier lors du Tour de France alors qu’il était toujours dernier. Il a été lanterne rouge avant de remporter une étape importante du Tour de France en 1969. Cette étape est un peu comme un parcours initiatique. Pendant cette épreuve, je lisais Autoportrait de l’auteur en coureur de fond de Haruki Murakami. J’y ai trouvé l’écho de ce que je vivais : vivre l’effort et le décrire en le vivant. Quand je fais ce type d’effort, je me sens légitime d’en parler. Ma pratique parle de choses compliquées. L’art est pour moi une façon de vivre tout cela, d’où le titre de ma monographie La Vie de rêve.

Les escaliers en béton de la série Sabotage sont aussi une façon de parler de la fragilité de la vie. Solides et durs en apparence, ils sont en fait abîmés par le béton sucré que vous y introduisez au moment du coulage. Quels liens faites-vous entre le sabotage et cette friabilité ? Avec la série Sabotage, j’avais envie de travailler avec l’architecture réelle tout en gardant la fragilité du dessin. Intéressé par la menuiserie et fasciné par les escaliers, j’ai commencé à faire des coffrages, parfois très compliqués. Lorsque j’ai commencé à penser à ces pièces en béton sucré, j’étais en train de perdre ma première greffe — mes reins se sont dégénérés suite à une maladie auto-immune. La question du sabotage est donc apparue à un niveau personnel d’abord. J’avais peur d’avoir provoqué cette dégénérescence à cause de certains comportements, en ayant trop sollicité mon corps par exemple. La notion de résistance s’est imposée. Le sucre incorporé dans le béton par les résistants pendant la guerre pour fragiliser le béton faisait sens. Du coffrage un corps naît, avec le sucre il naît malade, un peu comme moi. La forme des escaliers reprend aussi la chaîne hélicoïdale du vivant. Mais cette question du sabotage fait plus largement écho à la façon dont on vit dans nos sociétés. Aujourd’hui le sabotage est inévitable.

Vous travaillez aussi sur le souvenir et la mémoire de votre histoire familiale. Pourquoi les images du passé sont-elles toujours fixées de manière éphémère ?

Les mues de la série Membranes sont rangées dans un tiroir, de temps en temps je les déplie et j’obtiens le volume de la maison familiale, c’est souple, facile à ranger, mais ça colle à l’état de ce que c’est : un souvenir fuyant. Le projet est venu à cause de la vente de la maison. Je n’ai pas fait de série de photos pour la retenir, mais une mue, plus proche de ce que je ressens. Si je mets les vêtements dans lesquels mon père a fait du vélo, je me mets dans le corps de celui qui a fait des efforts (Avoir l’apprenti dans le soleil, 2010), c’est une façon de reconstruire son souvenir. Je ne veux pas tricher. Faire un dessin parfait serait tricher. Je n’ai pas envie de retenir de cette manière-là ni la maison ni mes parents. C’est aussi un moyen de faire en sorte que les autres puissent entrer dans le travail, je ne veux pas que ma maison, mon père, ma mère ne soient que de l’intime ou du personnel, je veux qu’il soit question d’universel. Si quelqu’un achète un dessin de ma mère fait en poussières d’étoile, c’est aussi parce qu’on peut y voir une autre personne. Ma mère devient quelqu’un d’autre, une autre mère, une autre femme. Cela me plait beaucoup.

Nathalie Desmet, Département arts plastiques Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis

Expositions

Nicolas Daubanes

SPECULAIRE Marine Pagès et Nicolas Daubanes

14 juin 2024 — 20 juillet 2024

Nicolas Daubanes

Aquaplaning, Carte Blanche à Nicolas Daubanes

15 avril 2021 — 29 mai 2021

Nicolas Daubanes

A la faveur de la nuit

06 septembre 2019 — 26 octobre 2019

Nicolas Daubanes

Drawing Room 016 / Daubanes et Dezeuze

14 septembre 2016 — 18 septembre 2016