Becquemin & Sagot

Becquemin & Sagot est un duo artistique créé en 2003 par Emmanuelle Becquemin et Stéphanie Sagot. Pour l’historienne, critique d’art et commissaire d’exposition Marie de Brugerolles les deux artistes y « explorent le désir dans une société post-industrielle, post-humaine, entre globalisation et développement durable ». Marie de Brugerolles nomme par un néologisme cette manière de qualifier la globalisation et ses enjeux délétères : la « glocalisation » —globalisation-glauque, donc — fabriquant « de nouveaux objets, de nouvelles tentations et de nouvelles perversions ». Le duo Becquemin & Sagot explore ces terres de la glocalisation, les parcourt, les documente, les expérimente, les représente en un dispositif hybride qui mêle action et représentation, fiction et captation du réel dont elles sont à la fois les autrices et les actrices.

À ce titre, elles déploient un dispositif entretenant avec le contexte socio-économique qu’il traverse et qui le traverse un type de relation qui s’inscrit dans le régime esthétique des arts ; un régime de visibilité que Jacques Rancière différencie du régime éthique des images et du régime représentatif de l’art dans le sens où il déroge à l’idée d’une efficacité de l’art consistant à transmettre des messages, à donner des modèles ou des contre-modèles de comportement ou à apprendre à déchiffrer les représentations . Il est pour Jacques Rancière lié au dispositif lui-même dans sa capacité à produire une fissure qui « consiste d’abord en dispositions des corps, en découpage d’espaces et de temps singuliers qui définissent des manières d’être ensemble ou séparés, en face de ou au milieu de, dedans ou dehors, proches ou distants ». Or, c’est bien cette faille ouverte par la disposition des corps, par la découpe des espaces et des temps, par les manières d’être que génèrent leurs positions et leurs relations qui sous-tend la documentation artistique proposée dans l’entretien qui suit.

Le voyage exploratoire du post-industriel vers le post-humain auquel nous invite Becquemin & Sagot se déploie initialement, entre 2014 et 2020, dans la trilogie des Road-movies. Pour la critique d’art et commissaire d’exposition Julie Crenn, il s’agit dans cette trilogie de se jouer « des codes du cinéma, de la performance, du design et de l’art contemporain pour développer un scénario longue durée dont elles (les artistes nda.) sont les actrices et les héroïnes ». Cette trilogie est composée du Road-movie pop-corn, 2014-2016, du Road-movie péplum, deux sirènes chez les Argonautes, 2017-2018 et du Road-movie cruise - until the end of the world #forever, 2019-2020. Cette trilogie, tout comme Cosmocène qui lui succède en 2022 et qui sera au cœur de l’entretien qui suit, propose un dispositif qui déroge à la distinction entre exposition et installation participant d’un principe d’installation-exposition .

Dans les trois volets des Road-movies, les figures fictionnelles du duo prennent pied dans le réel en parcourant et en activant de manière performative les industries touristiques et culturelles du bassin méditerranéen. Elles y sont présentes et re-présentées selon un protocole spécifique à propos duquel Julie Crenn écrivait en 2016 :

En déambulant sur un fil ténu situé entre le réel et la fiction, elles se présentent sous les traits et les costumes de sœurs siamoises : une femme répliquée et multipliable. Une femme standardisée, un modèle moderne et stéréotypé, qui devient le personnage d’une intrigue hautement critique. Les deux artistes plantent un décor, choisissent soigneusement les costumes et les accessoires, identiques évidemment. Elles façonnent les objets et les outils qui vont participer au déroulement du récit .

Ce principe de la gémellité et de la sororité est de nouveau au cœur de cette nouvelle déambulation de Cosmocène. Toutefois, si nous retrouvons ce principe de costumes identiques et de figure à la fois double et dédoublée, les deux artistes dérogent ici au récit moderne de la femme standardisée. Elles se dénudent pour incarner une double femme-chimère. Un dessin de l’exposition est à ce titre emblématique. Il représente le duo en femmes requins, en chimères se fondant dans la matière mer pour reprendre la belle formule de la commissaire d’exposition Julie Siccault Maillet ; des chimères qui selon elles sont une sorte d’écho mélancolique à la fin du dernier opus de la trilogie des Road-movies.

Lors de leur première exposition à la H Gallery en 2020, Road-Movie Cruise - Until The End of The World #forever, une image montrait les deux artistes de dos sur un paquebot, tournées vers la mer. Dans leur nouvelle création Cosmocène - A propos d’un orteil dans le smog, nous retrouvons les jumelles de dos sur une plage, nues affublées d’un aileron de requin, tournées face à l’infini marin .

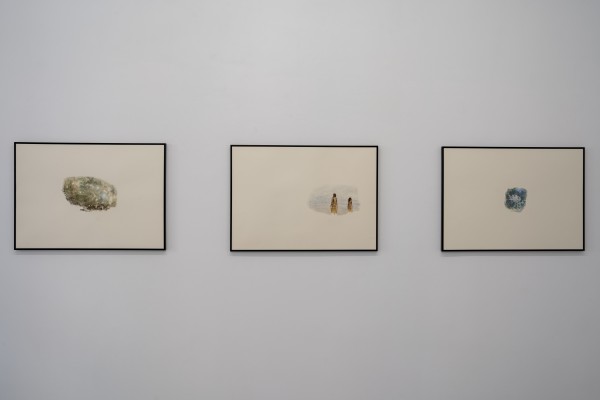

Illustration 1. Sans titre, dessin, technique mixte, 50x70cm

Ce dessin semble ainsi engager un parcours à rebours de la trilogie des Road-movies, dans lequel l’ironie et l’absurde font place à la contemplation mélancolique du smog contemporain par des jumelles-chimères s’hybridant au vivant.

Entretien avec Emmanuelle Becquemin et Stéphanie Sagot du 16 mai 2023

Jérôme Dupont : Les jumelles-chimères de l’exposition Cosmocène, à propos d'un orteil dans le smog semblent reprendre là où le Road-Movie cruise s’était arrêté tout en inversant à la fois les spatialités et les structures de sensibilités engagées. Nous y retrouvons, en chimères, vos alter ego, ces deux figures gémellaires qui habitent l’ensemble des œuvres de votre duo. Or, il ne s’agit ainsi plus, comme dans le dernier opus des Road-movies, de s’exiler sur un paquebot arpentant la mer en une nouvelle nef des fous, mais de réengager avec mélancolie un regard vers la mer du bord d’une plage.

Stéphanie Sagot : La scène se passe sur l’Océan, à Seignosse, dans le Pays Basque. Peut-être, commençons par revenir sur la figure de la chimère et de la gémellité comme une étrangeté qui caractérise notre duo et notre pratique. La figure de la chimère nous l’avons souvent évoquée dans une perspective féministe, en convoquant la sirène, et notamment un type de sirène, qui est une sirène bilobée donc une sirène qui a deux queues.

Jérôme Dupont : Notons d’ailleurs à propos de chimère bilobée que dans la mythologie grecque la mère de la chimère, Échidna moitié femme et moitié serpent est parfois représentée avec une queue de serpent bilobée justement . Et notons d’ailleurs, à propos du smog, autre élément central de l’exposition, que son père Typhon, le père des monstres, signifie étymologiquement la fumée.

Stéphanie Sagot : Dans le cas de la sirène bilobée, il s’agit pour nous d’une figure de l’émancipation féminine. Mais une figure de l’émancipation féminine qui a aussi ses propres contradictions, puisque c’est une femme sans sexe avec ce bas de corps de poisson. Donc ce demi corps de poisson est aussi celui d’une femme contrainte qui, pour nous, révèle les formes de conditionnement, les manières dont on peut restreindre l’émancipation féminine et le fait de pouvoir jouir librement de l’ensemble de son corps.

Dans nos Road-movies, cette figure revient notamment dans le Road-movie péplum, deux sirènes chez les Argonautes lorsque nous devenons des rideuses de la Métropole montpelliéraine, dans une dimension que nous souhaitions très absurde, mais qui est aussi vraiment teintée de figures du rock. Il s’agit d’être en motardes mais en motardes sur des engins urbains vraiment très limités, des hoverboards karts donc, qui au contraire ne vont pas vite. Or, dans ce Road-movie, nous avons créé cette sirène bilobée qui revient pour évoquer les personnages que nous jouons de Réma & Romula ; Ces équivalents féminins de Rémus et Romulus que nous incarnons dans une période inventée, une antiquité post-moderne. Or l’emblème de Réma & Romula est une sirène bilobée, qui se concrétise d’ailleurs dans un bijou qui se découpe en deux. Donc cette figure est elle-même séparée en deux queues de chaque côté et le corps de la sirène se coupe en deux, dont nous sommes chacune porteuses. Réma & Romula peuvent le réassembler, un peu comme pour réunir les pouvoirs du Grand Condor dans Les mystérieuses cités d’or (rires), puisqu’nous faisons toujours de nombreux emprunts à une culture mainstream qui met en jeu ces formes de télescopage. D’ailleurs cette sirène bilobée est aussi le logo des cafés de Starbucks ce qui est symptomatique du fait que quasiment tout ce qui peut être convoqué aujourd’hui va être détourné au profit du marketing et c’est aussi cet aspect que nous cherchons à montrer dans notre travail.

Emmanuelle Becquemin : Pour poursuivre sur la figure de la sirène bilobée, elle est apparue antérieurement au Road-movie péplum, dans une série d’œuvres intitulées Les fétichistes du mohair . Nous nous étions fait tricoter une double queue de sirène en mohair, que nous revêtions pour performer dans l’espace public. Ce travail performatif a généré deux pièces photographiques dont une qui intègre une incongruité par rapport à ce qu’évoquait Stéphanie précédemment : les sirènes n’ont pas de sexe. Or, dans ce travail Stéphanie est enceinte, ce qui a priori n’est pas possible en tant que sirène (rires) ! Cela ne se remarque pas forcément de prime abord, car le plan est cadré d’assez loin.

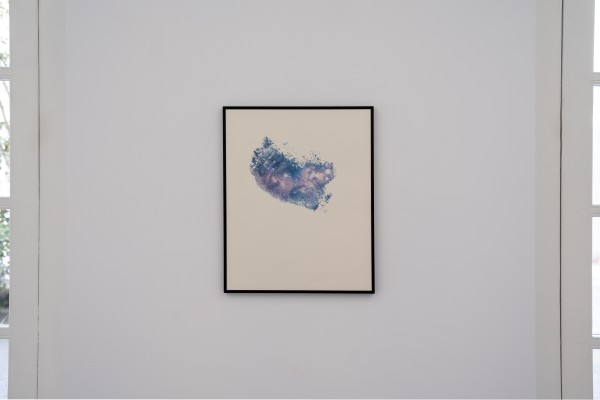

Illustration 2. Les fétichistes du mohair – série, divers médiums, 2014 - 2017

La seconde pièce photographique de la série Les fétichistes du mohair montre cette queue bilobée posée au sol, près d’un bassin néoclassique du XIXᵉ siècle, qui est un bassin dans des jardins à Montpellier, et voilà. Et les femmes, enfin les sirènes, ont disparu et n’ont laissé que leur peau, leur queue sans que le spectateur sache où elles sont parties.

Jérôme Dupont : Comme une mue ?

Emmanuelle Becquemin : Comme une mue. Et entre cette sirène bilobée et les femmes-requins de notre dernière exposition, nous avons créé une autre figure gémellaire de chimère en

2020, dans le cadre du Road-movie cruise. Dans cette dernière partie de notre trilogie des Road-movies, nous sommes parties sur un énorme bateau de croisière, une véritable ville flottante uniquement dédiée aux loisirs dans le sens le plus achevé sur les questions d’entertainment. Sur ce bateau nous avons incarné différentes figures jumelles. Or, parmi elles, nous avions les Phenix qui sont des femmes-oiseaux, à la fois vigies, à la fois prêtresses qui se postent systématiquement, toujours de dos, en train de regarder des scènes qui vont se passer à bord de ce bateau. Parfois seules face à la mer. Parfois face à l’immensité des enjeux industriels que génèrent des ports de Marseille ou de Naples, montrant par leur trafic la mondialisation. Parfois se postant au-dessus de scènes de vie touristique au bord des piscines.

Jérôme Dupont : Elles se postent en vigie, elles nous interrogent en regardant mais elles ne sont pas des surveillantes à la différence d’une autre figure gémellaire - les surveillantes de piscine - incarnées dans le Road-movie cruise qui représente une autre manière de travailler le regard, qui est, lui, du côté du panoptique et de la société de surveillance . Vous avez ainsi toute une typologie de gémellités différentes, et dans le cas des Phenix il s’agit d’une vigie beaucoup plus proche des forces de la nature ?

Stéphanie Sagot : Là nous sommes vraiment dans la figure chimérique, allégorique du phénix qui peut-être regarde ce monde-là en en étant totalement détaché. Pour incarner ces figures nous sommes les jambes nues, vêtues de capes que nous avons fait faire, avec un motif de plume à l’intérieur et à l’extérieur, d’une coiffe qui prend la forme d’un bibi que nous avons fait mouler en feutre sur mesure sur lequel sont disposées des petites ailettes sur les côtés. Il s’agit vraiment d’une évocation de l’oiseau, d’un phenix drapé dans cette cape blanche qui observe ce monde et de temps en temps déploie cette cape, comme s’il déployait ses ailes, d’une façon très calme, avec un regard un peu détaché de ce monde, mais qui pourrait être mélancolique. Cela s’exprime dans la manière que nous avons eu de traiter les images et de créer des situations souvent face à la mer, à un port industriel que les phénix surplombent, avec une quantité de bateaux extrêmement polluants, qu’ils vont observer.

Avec quand même cette hypothèse du phénix qui pourrait peut-être renaître de ses cendres : en ce sens cet aspect annonce le passage de notre rapport à l’Anthropocène dans le Road-movie cruise, vers cette future œuvre qui est Cosmocène.

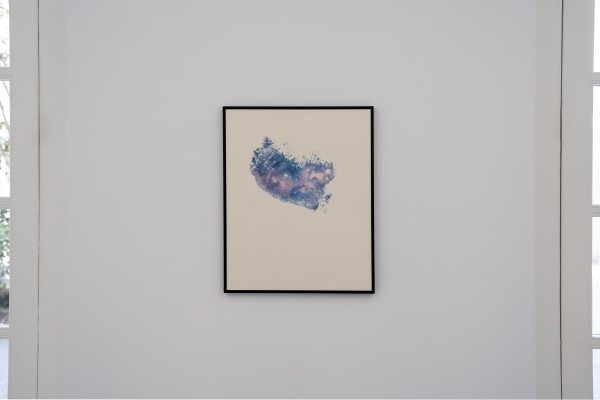

Illustration 3. Road-movie cruise - until the end of the world #forever, photographie, 2020

24x13,5cm

Emmanuelle Becquemin : Les Phénix annoncent ces femmes-chimères de Cosmocène qui s’hybrident avec un élément, l’aileron, du requin. Pour moi elles portent ou elles synthétisent finalement toutes les formes de chimères qu’on a pu toucher du doigt dans les œuvres précédentes. À la fois dans le lien au milieu, au paysage, à la mer et à la fois dans l’idée d’une disparition vers autre chose, dans l’idée d’une mise à distance du monde actuel dans lequel nous sommes, un monde aux prises avec le contexte de l’anthropocène.

Stéphanie Sagot : Une autre œuvre opère cette transition en rapport aussi avec le Road-movie cruise et avec les costumes de Phénix. Il s’agit d’une performance qui s’intitule If Happiness Came, I MissThe Call, dans laquelle nous avions habillé, avec ces capes, un performeur et une performeuse, donc vraiment dans une idée aussi de dégenrer puisque ce sont les mêmes costumes, toujours dans cette idée de gémellité, avec les capes et les petits chapeaux. Lui est trompettiste et joue une chanson du groupe Phoenix, If I Ever Feel Better, dans une version très lente, très mélancolique. Finalement la contorsionniste se dévêt, au fur et à mesure, enlève sa cape. Elle a un maillot dessous, qui est un maillot que nous portions également nous-même en incarnant les Phénix. Elle déploie sa cape au sol, et petit à petit se contorsionne au son de la musique, dans une sorte de mise à mort que l’on dirait progressive. La contorsion de son corps est vraiment, pour le coup, une incarnation par le mouvement et la chair, de la chimère. Elle se transforme, et c’est très impressionnant en fait cette idée de contorsion : d’arriver à faire des mouvements qui relèvent vraiment d’une forme d’animalité et que le corps humain n’est pas du tout en mesure de faire sauf à avoir des entraînements comme celui de la performeuse, extrêmement poussés et intenses par lesquels, petit à petit, elle part en étant oiseau, devenant une forme d’animal qu’on a un peu du mal à imaginer. Elle est très féline à un moment donné, puis petit à petit elle redevient un petit peu volatile, aérienne, jusqu’à cette petite mort au sol, cette agonie, une lente agonie au sol.

Jérôme Dupont : Alors justement dans cette performance que vous aviez faite, le premier mouvement d’activation était une sorte de procession amorcée par le cheminement de la contorsionniste et du trompettiste à laquelle se joignaient, à leur suite, les spectateurs. Les regardeurs rentraient donc dans cette performance en étant face à ces figures de dos, les invitant à les suivre dans l’espace de l’œuvre performée. Or, je voudrais revenir là-dessus car dans le dessin sans titre de Cosmocène que nous avons pris comme point de départ, nous entrons là-aussi dans l’œuvre en suivant des figures dos à nous : des figures rejouant le spectateur à l’intérieur de l’œuvre, nous invitant à regarder dans la même direction qu’elles. Et je voudrais revenir sur ce type de dispositif de représentation qui a une histoire. Une des références emblématiques est La Vierge du chancelier Rolin de Van Eyck. Dans cette peinture à l’huile, le spectateur voit au premier plan à sa gauche le chancelier Rolin, symbolisant le monde matériel et qui d’ailleurs paye le peintre pour faire cette œuvre, à droite, la vierge Marie symbolisant le monde céleste, tenant dans ses bras Jésus. Or, derrière ce premier plan, se déploient ces deux mondes qui se rejouent dans l’arrière-plan, avec, derrière le chancelier Rolin, le monde matériel composé de morceaux de villes, notamment de Bruges et derrière la vierge Marie, la Jérusalem céleste, un monde composé uniquement d’églises, et entre les deux, rejouant la figure christique, un pont avec une croix qui les relie. Mais entre le premier plan et cet arrière-plan qui le rejoue, nous avons deux personnages pivot, figures énigmatiques, qui guettent dos à nous ces deux villes. Or, l’un deux avec son turban rouge pourrait être une référence au peintre lui-même en raison du possible autoportrait au turban rouge de 1433. Donc, cette possible figure rejoue dans l’espace de l’œuvre la place du spectateur, mais aussi du peintre lui-même, alors qu’il était évidemment devant l’œuvre en train de la peindre. Il s’agirait alors d’y rentrer pour inviter le spectateur à le suivre dans ce second discours qui se joue à l’arrière-plan. Or, cette invitation ne s’adresse pas au spectateur de face, mais au contraire de dos, en lui proposant de faire comme lui, c’est-à-dire, au fond, à regarder le monde.

Stéphanie Sagot : Quand tu parles de la figure de Van Eyck, qui à la fois se représenterait à l’intérieur de la toile alors même qu’il est devant elle en train de la peindre, cela me fait penser au fait que du point de vue à la fois technique et poïétique nous sommes constamment dans cette manière de faire. Les figures gémellaires que nous incarnons sont en permanence présentes dans nos captations, or nous travaillons seules. Lorsque nous embarquons sur le bateau de croisière pour le Road-movie cruise ou quand nous sommes sur la plage de Seignosse pour Cosmocène nous sommes constamment des deux côtés de la représentation. Nous installons le dispositif, nous filmons, nous posons et nous performons. Nous sommes à la fois devant et à la fois derrière. Tout le temps et en continu. Et nous faisons ces va-et-vient systématiquement avec aussi l’idée de faire avec les technologies et les modes de représentation de l’époque : avec une GoPro, un iPhone et un pied télescopique. Ce n’est pas que la question d’une limitation de moyens, c’est une manière de mettre en medium les médias de notre temps et c’est aussi l’idée que beaucoup de choses doivent se jouer dans une « instinctanéité » de l’incarnation et du jeu. Nous ne sommes ni des actrices ni des sortes de « poseuses », nous sommes nos propres modèles. Dans le cadre du dessin que tu évoques dans Cosmocène, même si la relation au requin et à la plage s’y prête, c’est aussi en ce sens que nous nous y mettons à nu. C’est parce qu’à un moment donné nous évoquons le fait que nous ne sommes pas un modèle venant poser face à un regard extérieur, quand bien même ce serait celui des assistants qu’on guiderait, mais que nous sommes aux commandes en fait : des deux côtés. Tout en laissant être ce qui doit advenir, avec un jeu du hasard nécessairement, puisque tout cela est fait dans des lieux réels sous forme performative. C’est-à-dire que ne nous ne préparons pas l’espace. Il peut donc advenir plein de choses : des gens peuvent passer dans le cadre, des animaux, des oiseaux, un avion, des bruits, et nous faisons avec tout cela.

Emmanuelle Becquemin : J’insisterais justement, par rapport aux références évoquées, sur le fait que ce qui fait aussi la spécificité de nos images est qu’elles viennent, qu’elles naissent d’une pratique de la performance. Or sur ces questions de regards, nous allons à la fois expérimenter l’ici et maintenant de ce paysage qui se déroule face à nous. Nous en faisons l’expérience et nous voulons donner à voir ce « nous » dans cet ici et maintenant qui est en train de regarder ce paysage. Et en ce sens, je pense que ces questions de cadrage sont à la fois pensées en amont et en même temps elles s’imposent dans et par l’expérience de la performance.

Stéphanie Sagot : Il y a quelque chose d’important aujourd’hui sur la question de la place de la femme comme créatrice de sa propre représentation ; des questions féministes très fortes datant de bien avant mee too, quand je pense aux Guerilla Girls ce collectif d’artistes femmes anonymes fondé en 1985. Dans leur œuvre Est-ce que les femmes doivent être nues pour avoir leur place au metropolitan museum ? elles rendent visible une statistique du Metropolitan Museum of Art de New York selon laquelle plus de 95% des artistes exposés dans les sections d’art moderne sont des hommes alors que 85% des nus représentés sont des femmes. Donc, dans les faits majoritaires, la femme est présente en tant que modèle, représentée bien souvent allongée, alanguie et nue, quand l’homme lui incarne l’artiste, celui qui debout face à elle la regarde, l’anoblit par son geste de la peindre, et l’immortalise au musée. La plupart du temps, cette femme n’a pas de nom, éventuellement un prénom. Son identité disparaît, c’est une muse, que nous retrouverons peut-être dans d’autres œuvres du même peintre. Si c’est le cas nous aurons des informations sur son existence. Elle sera alors nommée, mais dans la relation qu’elle entretient avec l’artiste ou le commanditaire, comme amante, objet de fantasme ou autre. Alors c’est sûr que dans ce contexte nous avons la volonté de faire fi de tout cela et d’assumer d’être notre propre modèle. Mettre en objet notre propre corps en se le réappropriant par le fait même d’être devant et derrière la caméra ; devant et derrière le crayon également puisque nous nous représentons. Nous faisons ainsi des autoportraits de nous, des « auto-dos » ici (rires).

Jérôme Dupont : Pour poursuivre sur ces « auto-dos » mais aussi sur cette question de la pratique performative, une autre œuvre qui s’appelle également Cosmocène est une sorte de pendant vidéo de ce dessin. La vidéo est un diptyque montrant deux scènes en parallèle, sur la première, à gauche, il s’agit justement d’une captation de votre performance sur la plage de Seignosse en femmes-requins pendant que se déroule un road-movie à droite et qu’en bande son nous vous entendons lire des extraits du Chef-d'œuvre inconnu de Honoré de Balzac. Or, nous voyons bien, dans cette œuvre, la très forte dimension d’expérience, c’est-à-dire le fait d’être et de représenter, l’idée que l’artialisation du paysage ne soit pas pensée comme une dématérialisation mais comme une incarnation. Et je trouve que sur la réactivation du romantisme comme structure de sensibilité c’est tout à fait important. La production à grande échelle du trio spectacle-écran-spectateur par les industries culturelles a banalisé une manière de penser la représentation comme une manière de faire écran et le travail du regard comme une mise à distance, comme une modalité de consommation emmurée, confortable et déréalisée. Or, si le romantisme est précurseur dans la création, dans l’acte créateur du regard, dans cette fonction d’artialisation du monde, il est au contraire et avant tout un art de l’expérience, l’art d’un regard non pas déréalisé mais réalisant. Nous retrouvons cela dans le romantisme pictural de Caspard David Friedrich, au XIXᵉ siècle. Entre nous et le paysage, il crée cet alter ego qui est à l’intérieur de l’œuvre. Le statut d’ailleurs de cette figure est ambiguë : sommes-nous invités à contempler le monde à ses côtés ou à regarder cette figure qui contemple ? Nous sommes, en tous les cas en un endroit intermédiaire, à la fois à nous, les pieds dans l’espace réel, et à cette figure peinte qui nous suit de peu en bordure de l’espace de l’oeuvre. Comment avez-vous travaillé dans votre œuvre ce type d’invitation à vous y accompagner et cette possible référence au romantisme ?

Emmanuelle Becquemin : Sur cette question du romantisme Cosmocène pose pour nous la question de qu’est-ce qu’être romantique finalement aujourd’hui ? Ou qu’est-ce que ça voudrait dire ? Ou comment cela pourrait se matérialiser ? Même si dans le fond nous pensons que c’est d’abord une sensation, très intime d’une manière d’être au monde, avant d’être une question conceptuelle qui serait détachée de l’expérience. Il y avait vraiment cette question de l’incarnation… comment s’incarne aujourd’hui cette figure ou cette expérience du romantisme ? Et je pense à Friedrich, notamment dans Le voyageur contemplant une mer de nuages, qui peint quelque chose à la fois de très mélancolique mais aussi de très conquérant, très présent dans ce corps par rapport à ce paysage. Dans Cosmocène, tant dans nos dessins que dans la vidéo, nous sommes beaucoup moins dans un rapport de domination. En tant que femmes artistes nous nous prenons comme modèles mais pour mieux nous fondre dans le paysage. Or, pour revenir à ces questions d’enjeux de représentations portées par des hommes artistes ou par des femmes artistes, il y a quelque chose qui se joue aussi là.

Jérôme Dupont : Effectivement, l’exposition travaille d’ailleurs beaucoup sur les effets atmosphériques, sur les fusions de figures dans leur environnement physique. Or, il s’agit d’une transformation par rapport au vocabulaire formel utilisé précédemment. Ces nouvelles œuvres explorent le climat et le climacique dans le sens d’une picturalité qui se joue à la fois dans les modèles des représentations – les corps dans les embruns – et dans la plasticité des œuvres notamment dans un travail du dessin par tâches, par effacement. Les figures se fondent dans le fond qui est un milieu : la mer, l’air. Nous revenons d’ailleurs en ce sens sur cette idée que si la mère des Chimères est Echidna, son père est Typhon ; qu’elle est donc aussi la fille d’une divinité de l’ordre du flux, du fluide, du vent et de l'indéterminé. Pouvons-nous revenir sur cette évolution formelle, sur la manière dont vous avez travaillé cette relation qui est à la fois fond-forme mais qui est aussi une manière de penser celle des vivants et de leur milieu ?

Stéphanie Sagot : En fait, la période que nous vivons est vraiment centrale dans ce travail : une période dans laquelle tous les éléments autour de nous sont abîmés et nous abîment, nous imprégnant totalement. C’est en ce sens que nous avons travaillé sur ce cas extrême et symptomatique du smog que nous avons la chance de moins connaître en France qu'en Chine ou dans d'autres pays ; ce smog contemporain qui rappelle aussi ces premiers brouillards polluants londoniens liés au début de l'industrialisation en Angleterre.

En fait, dans cette représentation de l’air devenu toxique dont nous sommes totalement imprégnés dans nos tissus, dans les cellules qui nous composent, nous avons cette idée liée au romantisme que nous assimilons notre milieu, nous nous fondons en lui alors même que nous l’espérions autre. Évidemment, il y a quelque chose de très mélancolique là-dedans, de se dire que, à la fois nous sommes en face et dans ces brumes, qu'il y a une sorte de transsubstantiation qui se joue et pour moi, c'est très fort puisque j'ai eu un cancer du sein et que ce cancer était hormonodépendant, probablement lié à la question de la présence des perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Et que suite à cela, j’ai été très traumatisée par ces questions, de me dire qu'en fait je faisais corps avec la pollution, avec ce monde-là, ce monde industriel qui nous est imposé. Se fondre dans cet océan, dans cet environnement, enfin, je pourrais employer le terme « Nature », mais nous avons bien compris que nous ne sommes plus face à ces modes de nomination, de représentation, qui d’ailleurs tiennent la Nature à distance alors que nous sommes immergés dans ce monde industrieux. C'est une manière aussi je dirais de porter une attention au fait de vivre pleinement ce monde et de l'accepter quelque part. Cela m’est très personnel aussi, mais c'est vraiment ainsi que je le vis : quand nous étions à Seignosse à ce moment-là, nous étions dans une expérimentation, dans le vécu d'une expérience, puisque nous avons passé une semaine toutes les deux là-bas pour faire un stage avec une double pratique qui était celle de l'apprentissage du surf, où il s’agit aussi de faire corps avec la vague, avec l’océan, et une pratique assez intense de la méditation ; de la méditation et de l'acceptation qui est aussi une sorte d'acceptation de l'inconfort, une manière d'éprouver une compassion avec ce monde-là, ce monde-là que nous n'espérions pas, mais auquel nous avons contribué aussi en tant qu'individu, puisque nous jouissons aussi de ce que nous propose cette société, ce monde industrieux comme nous l'avons déjà dit. Ces brumes, cet effet brumeux, c'est aussi tout cela, c'est accepter, regarder, le montrer, le vivre de l’intérieur, s’y fondre…

Et c’est aussi se sentir perdue dans tout cela, il y a de l'inquiétude en plus de la mélancolie car tout se refond. Ces questions contemplatives et méditatives rappellent l’appartenance à un seul et même cosmos et nous renvoient à ces cosmogonies, à ce rêve, à cette autre possibilité d’un ailleurs. Cette perspective, cet infini de l’océan, c'est aussi cet ailleurs-là qui se joue.

Jérôme Dupont : Cette échappée s’incarne aussi formellement avec une technique de dessin spécifique qui n’était pas présente dans la trilogie des Road-movies. Or, comme nous tissons beaucoup de liens par votre œuvre entre notre période qui voit l’écroulement du grand récit moderne et le XIX e siècle, notamment par le romantisme, qui voit au contraire son émergence, je vois dans ce travail un possible lien avec le pictorialisme. Le pictorialisme est ce courant de la fin du XIXᵉ siècle qui se développe juste avant photo-session qui marquera une volonté de la photographie de s’émanciper du modèle pictural. En amont de photo-session, le pictorialisme est au contraire une volonté d’aborder la part artistique de la photographie en recherchant des effets empruntés à la peinture, en faisant un travail par la gomme arabique notamment pour essayer de trouver une sorte de fusion fond/forme, pour en quelque sorte adoucir l’effet mécanique et la dureté des contours acérés et des contrastes. Alors pendant longtemps ce courant a été considéré comme une sorte d'ersatz où les photographes essayaient de jouer au peintre avant que la photographie s'autonomise véritablement comme un nouvel art assumant ses singularités comme medium, en travaillant sur l'ombre et la lumière. Mais nous, avec le recul historique, nous pouvons voir que dans cet art impur nait de l’intermédialité , une manière pour ces artistes de vouloir réinsuffler de la sensibilité dans cette mécanique, de vouloir imposer de l’indéterminé à un appareil, fascinant d’efficacité, mais aussi extrêmement rude, brutal, dans sa manière de se saisir et de capter notre expérience du réel. Et donc, j'aurais souhaité vous entendre sur les possibles liens avec ce type de processus dans votre exposition.

Emmanuelle Becquemin : Les dessins présents dans l’exposition sont des images qui convoquent effectivement deux techniques : une qui est de l'ordre du dessin, avec des crayons de couleur et l'autre qui est de l'ordre du transfert et de processus plutôt proches de la sérigraphie. Donc, concrètement, nous sommes parties d'images : d’une part des images que nous avons réalisées dans le cadre de nos performances, celles dans lesquelles nous sommes en femme-requin, et d’autres part notamment d’images existantes prises par le télescope Hubble, et produites par la NASA, de l'espace. Ces images-là étant déjà elles-mêmes retransformées, parce que rendues d'une certaine manière extrêmement glamour par le traitement qui en a été fait une fois qu’elles sont récupérées par le télescope. Nous sommes parties de ces images, les nôtres et celles que nous avons documentées, qui sont devenues un fond retravaillé de trois manières. D'une part, par l'ordinateur, d'autre part par le processus de transfert et enfin par le processus d'une intervention avec des crayons de couleur. Nous sommes venues justement abîmer, ou en tout cas écorcher les contours pour les rendre beaucoup plus indéterminés, par ce processus, oui finalement, manuel. Et ce qui nous a intéressé, c'était justement de marquer une forme d’imprécision, ou de révéler en fait que, même ces images-là qui pourraient sembler les plus réelles possibles ou les plus précises possibles, sont aussi des représentations, des images trafiquées d'une réalité reconstruite au sein d’un récit spatial. Cela nous semblait très important de la rendre encore plus expressive et de montrer finalement cette irréalité de l'image soi-disant réaliste.

Jérôme Dupont : Alors vous parlez d’images de la Nasa et de la construction du récit spatial. Or justement avec cette même technique que je trouve héritière du pictorialisme , vous avez travaillé sur la plaque de Pioneer . N’y aurait-il pas un lien entre ces deux dessins qui ont la même technique, l’un le dessin de ces jumelles-chimères-requins, et l’autre, la reprise de la plaque de Pioneer. Il me semble que ce dessin est l'exact contraire de la plaque de Pioneer. Dans l’un un homme dominant repoussant une femme à l’arrière-plan, dans l’autre deux femmes s’hybridant avec une autre espèce. Dans l’un, deux figures humaines de face, dans l’autre deux figures de dos qui nous invitent à les suivre. Dans l’un, un trait sans couleur et sans atmosphère, dans l’autre une pictorialité absorbant les formes. Enfin, j’ai l'impression qu'on a là justement une sorte de contre plaque de Pioneer.